Gualtiero Cannarsi, nel di lui caso – Dialoghi

Attenzione: l’articolo si occupa del lavoro di adattamento svolto da Gualtiero Cannarsi per la società di produzione e distribuzione cinematografica Lucky Red. Le opinioni riportate in questo articolo sono personali dell’autore e non coincidono necessariamente con quelle di Dimensione Fumetto.

Si specifica inoltre che le critiche sono intese solo con finalità costruttive e riferite solo all’attività professionale di adattamento: in nessun caso si vuole attaccare a livello personale Gualtiero Cannarsi, che l’autore dell’articolo non conosce personalmente.

Coloro che sono interessati a commentare l’articolo sono gentilmente invitati a farlo qui sulla pagina di Dimensione Fumetto e non su social o forum esterni, così da poter istituire un dialogo costruttivo: lo scopo dell’articolo non è e non vuole essere un’aggressione né all’operato né tantomeno alla persona di Cannarsi, ma un tentativo di ragionamento informato sul lavoro svolto.

L’autore è a completa disposizione per discutere eventuali correzioni e rettifiche al testo.

Nota introduttiva sulla lingua giapponese

Il presente articolo contiene parole giapponesi che sono state traslitterate sempre nel seguente ordine: scrittura originale, pronuncia in corsivo (secondo il sistema Hepburn modificato), e significato in italiano fra virgolette. Ad esempio:

子 ko “bambino”

Gli ideogrammi giapponesi presentano svariate pronunce in base al contesto: ad esempio, l’ideogramma 子 si può leggere ko, shi, su, tsu, kō, ne o in altri modi ancora in base al contesto. Per semplicità e scorrevolezza di lettura, e senza alcuna pretesa di completezza grammaticale, in questo articolo si è preferito di volta in volta usare solo le pronunce pertinenti al contesto.

Lo stesso metodo è stato applicato anche ai significati. Gli ideogrammi giapponesi possono avere più sfumature di senso o anche significati a volte molto variabili in base al contesto: per esempio, l’ideogramma 子 può significare “bambino”, “figlio”, “piccolo”, “pallina”, “particella atomica”, “Topo dello zodiaco cinese”, “nord”, “novembre”, “dalle ore 23 alle ore 1 di notte” o altro ancora in base al contesto. Per semplicità e scorrevolezza di lettura, e senza alcuna pretesa di completezza lessicale, in questo articolo si è preferito di volta in volta usare solo i significati pertinenti al contesto.

Nota introduttiva sull’autore

L’autore dell’articolo è di madrelingua italiana e non laureato in lingua giapponese. Nonostante ciò, la possibilità di vivere in Giappone da diversi anni ha contribuito alla redazione di questo articolo. Le informazioni presenti sono state tutte sottoposte all’opinione di almeno cinque madrelingua contattati separatamente, fra cui il professor Takuya Sakamoto (insegnante di lingua giapponese presso la scuola superiore privata Istituto Meisei di Okayama) e il dottor Kōji Taniguchi, ricercatore e storiografo del periodo Edo presso il Centro per lo scambio internazionale di Okayama. L’autore desidera ringraziare personalmente le persone coinvolte nella scrittura di questo articolo.

Tutte le citazioni sia scritte sia parlate sono state rigorosamente riportate senza alterazioni.

[ Introduzione • Metodo • Titoli • Dialoghi • Canzoni | Reazioni ]

Il cuore del lavoro di un adattatore è certamente la cura dei dialoghi, che sono anche la firma principale di Cannarsi: chiunque abbia assistito a un suo film non può non aver notato che i personaggi parlano in maniera quantomeno riconoscibile.

Non solo quasi ogni recensione sui film adattati da Cannarsi finisce inevitabilmente per almeno sfiorare o valutare questo tema, non solo i critici e i giornalisti ormai vanno al cinema col bloc notes per segnarsi le battute più improbabili, ma persino i sostenitori della sua linea pur et dur sono costretti a ritrovarsi sul forum del sito Studio Ghibli Italian Fan Site a chiedersi cosa mai significhi una certa battuta che, molto semplicemente, non hanno capito, parlandone per pagine e pagine intere.

La cosa è paradossale perché la peculiarità stessa dell’arte del Cinema è che è in costante movimento nel tempo, il suo stesso nome significa “movimento”, quindi è assolutamente basilare che lo spettatore comprenda al volo il significato di una battuta nell’intervallo di tempo previsto per poi poter passare a quella successiva. Perdersi il senso di una battuta, e poi un’altra e poi un’altra, e quindi perdersi pezzi di film, rischia alla lunga di far perdere il senso generale e anche l’interesse. È come se durante una canzone il cantante ogni tanto tirasse un urlo invece di cantare le parole del testo: alla fine il testo non si capisce, la musica perde importanza, e gli urli sono la cosa che resta più impressa nelle orecchie dell’ascoltatore; così è per le battute nel tipico stile di Cannarsi: spiccano come urli e rischiano di diventare la cosa che resta più impressa del film.

C’è poi il problema del processo psicologico noto come sospensione dell’incredulità: se nel flusso delle battute ne arriva una spiazzante per grammatica, logica o lessico, lo spettatore tende a interrompere la concentrazione sul film per mettersi qualche secondo a ripensare alla battuta e a decodificarla, il che distrae dalla prosecuzione e altera il tempo diegetico dell’opera.

Nelle sceneggiature adattate da Cannarsi queste problematiche sono estremamente ricorrenti. Col tempo le critiche al suo operato sono diventate così tante da essere passate al livello successivo, ovvero l’ironia, con la nascita della celebre pagina Facebook Gli sconcertanti adattamenti italiani dei film Ghibli, la quale isola come esempi alcune battute che presentano particolari punti di criticità nel significato o nella costruzione grammaticale. Certamente un attestato di notorietà.

Fedeli alla linea: Mario Maldesi

Prima di affrontare nel dettaglio il lavoro di adattamento svolto da Cannarsi, vale la pena spendere qualche parola sul lavoro di altri tre adattatori sul cinema non d’animazione, sul cinema d’animazione e sulle serie televisive d’animazione.

Specifichiamo con la massima chiarezza possibile che osservare lavori altrui non implica in alcun modo che siano migliori o peggiori di quelli di Cannarsi, né verranno espressi giudizi di sorta, ma serve a dare uno sguardo più ampio sull’argomento adattamenti, che è il tema di questi articoli.

Il primo caso è quello di Mario Maldesi, uno dei più celebri e importanti adattatori italiani del XX secolo che ha lavorato con i massimi film dei massimi nomi del Cinema. Conosciamo il pensiero di Cannarsi su Maldesi dalle sue vive parole: siamo nel 2015, sul forum del sito Studio Ghibli Italian Fan Site si sta parlando del nuovo adattamente de La tomba delle lucciole e a un certo punto salta fuori quello del primo Star Wars, anzi Guerre stellari del 1977. Un utente fa notare a Cannarsi che Maldesi dichiarava «Io non ho mai tradotto letteralmente, ho sempre cercato degli effetti equivalenti, allontanandomi dalla traduzione letterale che spesso è una non-lingua», altri portano esempi concreti delle scelte da lui operate. Cannarsi replica:

La “traduzione letterale” non esiste, è uno spauracchio da maestra di scuola media. Esistono traduzioni corrette, e indi fedeli, e traduzioni scorrette, per strafalcioni o invenzioni, e indi scorrette. Più una traduzione riesce a essere fedele, più è corretta. Perché è una TRADUZIONE: la sua fedeltà È La sua correttezza. È proprio così semplice, e tutto il resto non sono che fandonie e alibi e refugium peccatorum del non saper fare una traduzione CORRETTA. La lunga tradizione di patetici errori e ridicole reinvenzioni del nostro “glorioso doppiaggio” ne è la prova provata e fattuale.

La citata frase di Maldesi è per me errata da principio e nel principio.

E sì, nella “ragion pratica” vanno giudicati i risultati, e poi tutto a risalire da quelli. Non è teoretica: è pratica. E il fare lo si giudica dal fatto.

Si tratta dell’ennesima occasione per Cannarsi di ribadire il fulcro del suo pensiero: il binomio corretto/scorretto. Per lui l’intero lavoro di Maldesi è «scorretto» a priori poiché si basa sullo «spauracchio» della traduzione letterale, che «non esiste». In realtà la traduzione letterale, per quanto universalmente deprecata, non solo esiste, ma è anche quella più filosoficamente vicina al metodo illustrato da Cannarsi stesso, e comunque è uno dei diversi approcci nel famoso spettro delle possibilità elaborato da Friedrich Schleiermacher che va da un estremo che è la traduzione parola-per-parola all’altro estremo che è la traduzione senso-per-senso. Ogni metodo compreso in questo ampio, ampissimo spettro ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma nessuno è «scorretto» finché ha una efficienza, una logica e una coerenza interna che lo reggono, e nel caso di Maldesi questa coerenza era attestata anche dalle lodi dei registi stranieri con cui collaborava attivamente.

Fedeli alla linea: Roberto De Leonardis

Il secondo caso è quello di Roberto De Leonardis, certamente il più duraturo, influente e importante adattatore per i lungometraggi animati della Disney, premiato come Disney Legends (la massima onorificenza aziendale) nel 1997. Stando alle parole di disprezzo di Cannarsi per gli adattamenti «scorretti» di Maldesi, ci si chiede cosa potrà mai pensare della versione italiana del film del 1951 Alice nel Paese delle meraviglie, che ha forse uno dei copioni più complessi di sempre e che è stato reso in italiano in modo del tutto “infedele” al lessico dell’originale. Forse che è «scorretto», essendo pieno di invenzioni, o che è «corretto», essendo fedelissimo al modus operandi dell’originale basato sui giochi di parole (intraducibili per definizione)? Se De Leonardis avesse tradotto col “metodo del tabellone”, i giochi di parole originali sarebbero suonati incomprensibili in italiano e mezzo film non avrebbe avuto senso, ma in quel caso Cannarsi l’avrebbe definito «corretto»? O, date le specifiche caratteristiche del copione, è stato «corretto» inventare ex novo giochi di parole in sostituzione di altrettanti che erano nella versione originale?

De Leonardis ha preferito tenere una regola fissa da inizio a fine film: trasmettere la stessa sensazione di assurdità ininterrotta, e per farlo ha modificato di volta in volta il linguaggio perché abbia un senso visivo mentre invece l’originale aveva un senso lessicale, trasformando le gag “scritte” in gag “disegnate”. Ecco quindi che, ad esempio, la caucus race (parodia di un meeting politico in cui non si arriva da nessuna parte) diventa la maratonda perché visivamente si corre e visivamente è tonda (e forse anche perché è assonante con “mare”). Molti dei nomi presenti nel film sono ideati attraverso l’unione di coppie di parole: maratona+tonda, bianco+coniglio, bruco+califfo, stregato+gatto, eccetera, tutte soluzioni originali della versione italiana non presenti in inglese.

Fedeli alla linea: Alessandra Valeri Manera

DF ha già parlato del terribile trattamento riservato agli anime acquistati negli anni ’80-’90 da Mediaset, ma c’è ancora qualcosa da dire su quello che è forse l’unico personaggio nel mondo degli anime in Italia in grado di rivaleggiare per celebrità con Gualtiero Cannarsi, ovvero Alessandra Valeri Manera.

Nonostante il suo nome sia abbinato automaticamente alle celeberrime censure subite da tante serie televisive, è stato ampiamente accertato che queste barbarie non erano totalmente sue responsabilità, in quanto il suo team consegnava gli anime completi alla rete che poi li sforbiciava, e che anzi la Valeri Manera è un’estimatrice dell’animazione giapponese. In un’intervista rilasciata a Federico Colpi e Francesco Di Sanzo nel 1993 per la rivista Mangazine, la capostruttura di Mediaset dichiarò:

In realtà ben pochi di quelli che criticano gli animatori giapponesi sanno che essi sono in grado di produrre anche prodotti dolcissimi e di elevata qualità poetica, come Maple Town o Memole, serie i cui sfondi erano addirittura dipinti ad acquerello. Credo comunque che gli adulti abituati ai cartoni americani, facciano fatica ad apprezzare i cartoni giapponesi poiché questi ultimi danno molta più importanza alla qualità delle sceneggiature piuttosto che dei disegni: in altre parole, per coloro che sono abituati al linguaggio dei cartoni americani credo sia difficile comprendere il fascino delle serie nipponiche.

È impressionante che la donna più odiata dagli animefan italiani dicesse questo già nel 1993. Poi aggiunge, parlando delle censure:

Bisogna fare una premessa fondamentale, che gli amanti dei cartoni animati giapponesi, cioè coloro che […] hanno dai 18 anni in su, dovrebbero farmi il piacere di capire: le trasmissioni all’interno delle quali gli anime vengono mandati in onda sono destinate a un pubblico da 6 ai 14 anni, e tutte le nostre scelte, sia in termini di tipo d’acquisto da operare che per quanto può riguardare eventuali tagli o cambiamenti di nome, sono fatte in funzione di questo pubblico specifico.

Dopodiché spiega quali logiche le imponeva la rete, riassumibili nel fatto che il bambino non deve uscire dalla sua area di comfort italiano, ovvero eliminando ogni riferimento ad altri stili di vita. La Valeri Manera si trovava quindi nell’ambigua posizione di essere al contempo amante e carnefice degli anime: li comprava perché piacevano a lei per prima, ma per passarli in TV doveva modificarli con delle precise regole di adattamento senso-per-senso fortemente irrispettose dell’originale.

Parlare giapponese in italiano

Ora, l’unica cosa che hanno in comune Maldesi, De Leonardis e Valeri Manera è che tutti e tre avevano un metodo di lavoro molto, molto, molto chiaro e preciso, per il resto ognuno usava un suo stile diverso per motivi diversi e in una posizione diversa nello spettro di Schleiermacher, a conferma che non esiste un unico atteggiamento “corretto” in questo campo, ma tanti modi di lavorare diversi. Il metodo di Cannarsi quindi è semplicemente uno di questi, in nessuna maniera più “corretto” di altri essendo lo spettro orizzontale e non verticale.

Ma se Maldesi lavorava per trasposizione culturale, De Leonardis per trasposizione visiva e la Valeri Manera per trasposizione di target, qual è invece il fulcro degli adattamenti di Cannarsi?

In oltre venti anni di lavoro, tutte le innumerevoli dichiarazioni di Cannarsi sono sempre state imperniate con ammirevole perseveranza su due macroconcetti di ordine filosofico:

- il rispetto di quello che lui ritiene essere il Corretto, il Vero, l’Oggettivo e soprattutto il Fedele

- una espressamente dichiarata esclusione del pubblico come target finale

In pratica Cannarsi lavora per l’opera, non per il pubblico, che non rappresenta in nessuna maniera l’orizzonte del suo lavoro, perché adattare avendo in mente il pubblico pagante «[gli] parrebbe un magheggio da commerciale, [e lui] non appart[iene] a questo settore». Art for art’s sake.

In un recente intervento su AnimeClick, Cannarsi stesso riassume il suo lavoro così:

io lo so che i miei dialoghi italiani, ancorché corretti in lingua italiana, possono suonare “innaturali” o “inusuali” alle orecchie di miei connazionali. Lo capisco.

Non è una cosa che io ricerchi, persegua, o intenzionalmente operi. Non lo è mai stata e non avrebbe senso che lo fosse.

Quello che io dico è che si tratta di un “effetto collaterale” all’operato di “fedele traduzione”. E credo sia un effetto collaterale comprensibile, non nefasto, necessariamente da accettarsi.

Perché?

Perché, certo, un originale parla la sua lingua in forma e contenuto. Nel nostro caso, un originale giapponese esprime in lingua giapponese (forma) dei contenuti di lingua, pensiero, comportamento giapponese. La traduzione traduce la forma linguistica. Noi vediamo un’edizione tradotta in italiano in cui dei personaggi giapponesi parlano in italiano. Ma è un artifizio simbolico, chiaramente. Si capisce che “dentro alla loro realtà narrativa”, nello spazio ontologico che è dietro la “quarta parete”, quei personaggi stanno sempre e ancora parlando nella loro lingua, il giapponese nel caso, anche se noi li “sentiamo fittiziamente” tradotti e doppiati in italiano. Questo per dire che anche se la traduzione opera una trasduzione linguistica formale, il CONTENUTO della loro comunicazione linguistica non si traduce, né si adatta. Ovvero, i personaggi di un doppiaggio non dovrebbero “parlare italiano”, ma “parlare IN italiano” – ovverosia “dire le cose che dicono in quanto giapponesi esprimendole in un italiano corretto”.

E i giapponesi non dicono le cose che direbbero, in quelle stese situazioni, degli italiani. A volte i giapponesi si scusano dove un italiano ringrazierebbe. Non è che “scusa” per un giapponese vuol dire “grazie”. NO, no, in giapponese si può dire anche “grazie”. Ma se una persona chiede un favore, ricevendolo poi si scusa per l’incomodo arrecato, piuttosto che ringraziare. Questa è una differenza culturale. Come lo sono la sussistenza di molti registri linguistici impiegati nelle variazioni diafasiche, sicuramente molto maggiori dei nostri. Il modo di parlare rispecchia il modo di pensare e di percepire la realtà. C’è chi dice che imparando davvero una lingua straniera si impari a vedere il mondo e vivere in un altro modo (hint di approfondimento per gli interessati: il film “Arrivals”).

La linguistica e il percettivismo cognitivo sono molto legati, lo credo davvero.

E credo anche che non abbia alcun senso operare una “traduzione” che invece di presentarci i contenuti dell’originale li rielabora alla buona nei percorsi mentali del popolo che parla la lingua d’arrivo. Questa cosa, semplicemente, non serve. Mentre la traduzione altro non è che un processo di servizio, il cui prodotto è un falso bastardo senza alcun valore intrinseco se non il suo servire. A capire il contenuto linguistico, culturale, mentale dell’originale.

Dunque in questa idea di traduzione, la lingua d’arrivo si mette al servizio, con tutte le sue possibilità, della lingua d’origine. Del contenuto, dell’espressione dei contenuti della lingua d’origine. Il compito della traduzione, anzi la sua unica ragion d’essere, è traslare, preservando, qui contenuti nell’esporli nella forma linguistica d’arrivo. Questo andrà comunque a ledere, a intaccare quei contenuti, poiché ogni lingua è invero un unicum di forma e contenuti, un sinolo, ma lo scopo della fedeltà della traduzione è minimizzare quella perdita.

Lo scopo della traduzione E’ la sua fedeltà.

Una traduzione o è massimamente fedele, o NON è una traduzione.

Una traduzione o è fedele, o non è.

(ho concluso un po’ con uno stile a là Königsberg, me ne rendo conto)

In questo senso è comprensibile, accettabile e sinanco “normale” che una traduzione risulti sempre un po’ straniante. Perché produce una lingua “straniera tradotta”, non una lingua nativa. Se così non fosse, ci sarebbe di dubitare del suo valore. Ma ancora, non è niente di intenzionale. E’ un qualcosa di inevitabile, come spero di aver illustrato.

Premesso e condonato che Cannarsi usa le parole «traduzione/traduttore» molto più spesso di «adattamento/adattatore» sia nello scritto sia nel parlato (nel testo qui sopra “traduzione” e varianti compaiono tredici volte mentre “adattamento” solo una, nell’intervista a Ricciotto è lui stesso a indicare esplicitamente il suo lavoro come “traduzione” in cinque casi e come “adattamento” in due casi), in questo articolo proveremo a verificare nella pratica quanto questo «parlare IN italiano» abbia effettivamente un rapporto di fedeltà con la lingua originale mettendo a confronto le battute in italiano con quelle in giapponese.

Specifichiamo che, di conseguenza, non ci occuperemo nella maniera più assoluta della qualità della lingua italiana usata da Cannarsi, perché lui stesso ammette essere «inusuale», perché il tema è stato già ampiamente dibattuto in lungo e in largo senza arrivare a nessuna conclusione condivisa, e perché comunque questo tipo di critiche vengono da lui solitamente sbeffeggiate. Ci occuperemo solo ed esclusivamente del confronto con la lingua originale.

Da anni Cannarsi viene ingiustamente contestato per via della forma del suo italiano, per l’ordine SVO/SOV, per i tempi verbali, per il lessico astruso eccetera, ma tutto ciò non ha alcuna importanza perché il suo stile di scrittura risponde a criteri precisi (apprezzabili o meno che siano) e quindi ha una sua logica e coerenza. Il problema non è la forma: è il contenuto.

Essendo evidentemente al di là degli scopi di questi articoli verificare una per una tutte le battute di tutte le sceneggiature dei film Studio Ghibli usciti per Lucky Red, verranno analizzati alcuni specifici casi seguendo non il criterio della resa in lingua italiana più o meno “bella”, che è un criterio soggettivo, ma scegliendo quelli che meglio riassumono in sé le caratteristiche salienti del lavoro di Cannarsi. Sono state esplicitamente evitate le battute del film Pom poko di Isao Takahata poiché sono scritte con linguaggio politico che comporterebbe una complessa analisi tecnica che esula dagli scopi di questi articoli; Cannarsi stesso lo definisce come uno dei suoi lavori più impegnativi e non c’è motivo per non credergli.

La collina dei papaveri

Il secondo e al momento miglior lavoro di Gorō Miyazaki è una storia molto quotidiana con un copione relativamente semplice il cui adattamento italiano non sembra presentare particolari problemi. In realtà il solo scambio di battute a colazione nella prima scena del film è da solo il manifesto dell’intero modus operandi di Cannarsi:

– Le auguro un buon giorno!

– Signori, fate il vostro pasto.

– Buon appetito!

Queste tre battute apparentemente innocenti presentano gravi problemi a livello linguistico e culturale, sia di per sé sia messe a confronto con altri film adattati da Cannarsi. Eccole in originale:

– おはようございます! O-hayō gozaimasu!

– 皆さん、お召し上がれ。 Mina-san, o-meshiagare.

– 頂きます! Itadakimasu!

O-hayō gozaimasu!

La prima battuta è il celebre おはようございます o-hayō gozaimasu, una delle prime parole che si imparano quando si arriva in Giappone anche solo da turisti: è un saluto base e per semplicità d’uso è solitamente tradotto come “buongiorno” o simili. Analizzandone la forma, però, si scopre che in realtà ha un significato più preciso, che è quello con cui viene usato dai madrelingua. La versione scritta in ideogrammi 御早う御座います o-hayō gozaimasu mostra che la frase è composta da:

- 御 O- (onorifico)

- 早う hayō “presto” (avverbio)

- 御座います gozaimasu, coniugazione in forma cortese del verbo antico 御座る gozaru “essere”

Quindi in realtà o-hayō gozaimasu letteralmente non vuol dire affatto “buongiorno” e non contiene nessuna parola di augurio: vuol dire “è presto” in forma cortese -masu, ed è così che lo usano i giapponesi, i quali non si scambiano il saluto o-hayō gozaimasu solo la mattina, bensì a qualunque ora del giorno e della notte la prima volta che si incontrano, mentre invece il vero e proprio “buongiorno” standard dei giapponesi da usare solo la mattina è こんにちは kon’nichiwa, che vuol dire “È (iniziato) questo giorno”.

O-hayō gozaimasu è un saluto che si usa principalmente fra persone che si conoscono già o con cui si ha familiarità o con cui si sta per fare qualcosa insieme (compagni, colleghi, eccetera). Si tratta infatti un saluto nato e usato in ambito lavorativo, all’interno del mondo del secolare teatro Kabuki, in cui gli assistenti di scena accoglievano e tutt’ora accolgono l’arrivo degli attori nei camerini con l’espressione standard お早いお着きでございます O-hayai o-tsuki de gozaimasu, ovvero “È arrivato presto (rispetto all’inizio dello spettacolo)” in forma cortese. L’espressione si è poi diffusa e semplificata nell’attuale o-hayō gozaimasu, ma sempre restando in ambito lavorativo, para-lavorativo, militare eccetera.

Per esempio, nel romanzo Le quattro casalinghe di Tokyo di Natsuo Kirino, le amiche protagoniste, colleghe che lavorano insieme in una fabbrica al turno di notte e si incontrano sempre verso le 23:00, si salutano proprio con o-hayō gozaimasu; nell’edizione italiana il saluto è stato reso con “buongiorno” (di notte???), ma d’altronde la traduzione di Lydia Origlia è nota per essere un coacervo incredibile di errori marchiani.

Ora, il punto è: esiste in italiano una parola che, proprio come o-hayō gozaimasu, riassuma insieme i concetti di “salutarsi”, “registro formale di origine antica, ma oggi usato anche in modo informale” e “usabile a qualunque ora del giorno e della notte”? Sì: “salve”, di origine latina, che «può avere tono solenne […] oppure, tra persone che si incontrano, tono amichevole e confidenziale».

Gualtiero Cannarsi è entrato in argomento in un recente articoli su AnimeClick, dove parlando della sensibilità dei giapponesi ha usato come esempio proprio lo o-hayō gozaimasu usato dalla protagonista in Kiki – Consegne a domicilio, anche lì reso come “le auguro un buon giorno”:

Ovvero, quando faccio salutare Kiki con “le auguro un biongiorno!” è perché lei è una campagnola e parla con un modo di essere educato che suona sinanco affettato, nella modernità urbana: dice a tutto “ohayou GOZAIMASU”, proprio come la brava bimba di campagna, e infatti in città a gente stranisce a questa sua “apparentemente eccessiva e forzata educazione”. Ok, questo è il personaggio, questo è il film, giapponese. Io devo cercare di mantenere, riproponendola in italiano, questa marca di connotazione. Ci penso e le faccio dire “le auguro un buongiorono”. Allo mi dicono2 è strano, suona strano, non è italiano!!1!11!”. E io mi dico: ok, ma si capisce? Cosa si capisce? Si capisce forse che Kiki sta mandando affanculo la gente? Sembra che la stia insultando? Credo di no. Credo che si caisca che sta salutando la gente in modo sovraeducato, molto cortese, tanto che i cittadini “normali” straniscono. Quindi tanto basta, quindi va bene. E’ una traduzione corretta che funziona, perché veicola, dico io, il giusto significato e la giusta portata del significato. Tanto basta. Se poi qualcuno voleva che Kiki parlasse come un una sit-com italiana è un prolema mio? E’ un problema del film? E’ un problema della traduzione del film? No.

Esattamente come ne La collina dei papaveri, anche in Kiki – Consegne a domicilio l’espressione o-hayō gozaimasu è usata in una scena mattutina e quindi adattarla come “le auguro un buon giorno” non sembra fuori luogo, ma il punto è che o-hayō gozaimasu non è affatto «buongiorno» e soprattutto Kiki non «sta salutando la gente in modo sovraeducato, molto cortese, tanto che i cittadini “normali” straniscono»: i cittadini “normali” straniscono perché Kiki è una sconosciuta che rivolge loro il saluto che si usa prima di iniziare a fare qualcosa insieme, la «sovraeducazione» e tantomeno la «modernità urbana» non c’entrano assolutamente niente. Kiki arriva in città ed è convinta di poter essere utile alla gente, quindi dal suo punto di vista farà qualcosa con quella gente e quindi li saluta con o-hayō gozaimasu, ma dal loro punto di vista Kiki è solo una sconosciuta che dovrebbe quindi salutare con kon’nichiwa.

Quanto alla succitata forma cortese con desinenza -masu, si tratta della coniugazione standard dei verbi giapponesi, la prima che si impara a scuola, grossomodo equivalente all’indicativo in italiano. Per esempio:

- 食べる taberu “mangiare” (forma piana, ovvero infinito)

- 食べます tabemasu “mangio, mangi, mangia, mangiamo, mangiate, mangiano” (forma cortese, ovvero indicativo)

Nonostante ci siano delle specifiche da aggiungere (per esempio la forma in -masu può essere usata in specifici casi anche per esprimere il futuro e altri dettagli ancora), nel caso di o-hayō gozaimasu si tratta della più semplice applicazione possibile di questa desinenza, completamente priva di quella formalità che è invece espressa nella battuta italiana «Le auguro un buon giorno!», questa sì decisamente «sovraeducat[a]».

«E’ una traduzione corretta che funziona, perché veicola, dico io, il giusto significato e la giusta portata del significato. Tanto basta». Beh, lo dice lui, tanto deve bastare.

Mina-san, o-meshiagare.

La seconda battuta non necessita di una spiegazione contestuale come per o-hayō gozaimasu, perché stavolta non si tratta un adattamento tutto sommato funzionante nel suo contesto, anche se non proprio il migliore possibile: rendere 皆さん、お召し上がれ Mina-san, o-meshiagare come «Signori, fate il vostro pasto» è infatti semplicemente scorretto.

Analizziamo la battuta:

- 皆さん Mina-san “Tutti”

- お o- (onorifico)

- 召し上がれ meshiagare, imperativo del verbo 召し上がる meshiagaru ovvero “mangiare”

Quindi letteralmente vuol dire solo “Tutti (voi), mangiate”: dov’è «signori», dov’è «fare» e dov’è «pasto»?

皆 mina, o più comunemente min’na, vuol dire “tutti (i presenti)”. Il suffisso さん -san, che comunemente viene tradotto come “signore”, non vuol dire affatto “signore”: affronteremo l’argomento in dettaglio nel paragrafo relativo a La tomba delle lucciole, per ora è sufficiente sapere che serve solo a specificare che si sta parlando di esseri umani e non animali o cose.

召し上がる meshiagaru è un verbo appartenente al cosiddetto sonkeigo, un tipo di linguaggio onorifico della lingua giapponese, e vuol dire “mangiare”. È interessante notare che la parola è composta da due parti: 召し meshi che etimologicamente indica “qualcosa di seducente, qualcosa che ti chiama a sé” e per estensione è diventato “il cibo buono”, e 上がる agaru che vuol dire esattamente “spostare da un posto basso a uno alto”, ed è usato per dire sia “sollevare” sia “portare dentro qualcosa”: “sollevare e portare dentro (la bocca) il cibo buono”, insomma.

Il significato letterale di 皆さん、お召し上がれ Mina-san, o-meshiagare quindi è semplicemente “Mangiate tutti”, un imperativo ingentilito dall’onorifico o-. È una formula standard, come o-hayō gozaimasu, e se non avesse un ovvio riferimento religioso si potrebbe quasi azzardare la traduzione “Prendete e mangiatene tutti” poiché perfettamente fedele.

Quanto a «fate il vostro pasto», l’espressione non ha alcun senso poiché i personaggi quella colazione la mangiano, non la preparano, e «fate il vostro pasto» significa appunto “preparate il vostro pasto”. In italiano infatti il verbo “fare” ha come caratteristica basilare quella di produrre qualcosa, qualsiasi cosa, tangibile o intangibile che sia, reale o metaforica che sia, ma che sia comunque un qualche produrre. Mangiare la colazione è l’esatto contrario di fare, perché i personaggi non stanno producendo qualcosa, ma al contrario la stanno consumando, la stanno letteralmente dis-facendo. Certo, nel linguaggio quotidiano “fare” può essere usato anche per attività distruttive oltre che costruttive, ad esempio appunto “fare colazione” (senza l’articolo, con l’articolo diventa “fare la colazione” ovvero di nuovo “preparare la colazione”), in questo caso però l’uso dell’onorifico o- e del verbo in sonkeigo meshiagaru chiarificano oltre ogni ragionevole dubbio che la signora sta esprimendosi in maniera squisitamente elegante e appropriata. Inoltre, “fare il pasto” è un’espressione semi-inesistente (450 risultati su Google, per confronto “fare colazione” offre oltre due milioni di risultati) al contrario di meshiagare che è elegante, sì, ma perfettamente comune (oltre otto milioni di risultati su Google, per confronto persino “buon appetito” ha meno di quattro milioni e mezzo di risultati).

Itadakimasu!

L’ultima battuta è una pura e semplice traduzione senso-per-senso: letteralmente infatti 頂きます itadakimasu vuol dire “ricevo” ed è sia la dichiarazione di star ricevendo nel corpo il cibo, sia un ringraziamento alle piante e agli animali che sono morti apposta per produrre quel cibo, come tipico delle civiltà animistiche. I giapponesi usano l’espressione standard itadakimasu prima di mangiare, esattamente come gli italiani usano “buon appetito”, ed è così che l’ha resa Cannarsi sia ne La collina dei papaveri sia nelle altre volte in cui compare, per esempio in Ponyo sulla scogliera prima di mangiare il ramen col prosciutto (a proposito: non è affatto prosciutto, è lombata di maiale, probabilmente Cannarsi l’ha adattato come “prosciutto” perché i giapponesi usano la parola ハム hamu, derivata dall’inglese ham, sia per il prosciutto sia per la lombata).

Ora, se davvero «il CONTENUTO della […] comunicazione linguistica non si traduce, né si adatta. Ovvero, i personaggi di un doppiaggio non dovrebbero “parlare italiano”, ma “parlare IN italiano” – ovverosia “dire le cose che dicono in quanto giapponesi esprimendole in un italiano corretto”», allora perché Cannarsi non ha adattato itadakimasu con “ricevo”? È evidentemente una domanda retorica, perché adattare itadakimasu con “ricevo” avrebbe ovviamente confuso il pubblico, ma non si era detto che d’altronde lui «del pubblico non [sa], ma onestamente non [gli] interessa neppure»? Se invece Cannarsi ha adattato itadakimasu come “buon appetito” pensando fosse davvero la traduzione più fedele, beh, non lo è.

Quindi, siamo di fronte a soli quindici secondi netti di film in cui si usano tre formule standard giapponesi di uso estremamente comune adattate da Cannarsi con tre strategie diverse:

– la prima con un misto di traduzione senso-per-senso e parola-per-parola che però funziona solo in contesto (“le auguro un buon giorno” non avrebbe alcun senso di notte),

– la seconda con un tentativo fallimentare di traduzione parola-per-parola,

– la terza con una riuscita traduzione senso-per-senso che però contraddice completamente tutto quello che l’adattatore ha sempre dichiarato.

Specifichiamo nuovamente che tutte le strategie di adattamento sono di per sé accettabili, ma vanno usate in maniera univoca e con coerenza. Qua invece si usano tre strategie diverse in tre frasi una dopo l’altra, ed è questo il problema: la totale mancanza di un metodo univoco, la totale mancanza di coerenza.

Ora, se persino in tre semplici frasette Cannarsi contraddice così gravemente sia sé stesso e il suo metodo di lavoro, sia la sceneggiatura originale, che cosa impedisce allo spettatore di cadere nell’effetto Shanghai, ovvero nel dubbio che se una singola parte è sbagliata, allora forse tutto è sbagliato?

Kiki – Consegne a domicilio

Se le tre battute de La collina dei papaveri erano espressioni standard del giapponese, le cose non vanno meglio quando Cannarsi affronta il semplice discorso colloquiale, come mostra un celeberrimo esempio:

Papà, mi concedi la radio?

Cannarsi ha sempre difeso le sue scelte, e a proposito di questa battuta ha scritto:

Tipo, Kiki lì sta chiedendo al padre se le permette di prendere la sua radiolina, che Kiki gli “ruba” sempre, ma stavolta se gliela concede per il viaggio, un viaggio lungo un anno. Non è che dice “me la dai” (poi te la rendo).

Siamo alle solite: è la sua interpretazione totalmente personale, poiché in originale Kiki dice semplicemente お父さん!あのラジオちょうだい O-tō-san! Ano rajio chōdai che è quanto di più quotidiano e semplice possa esistere. Analizziamo la battuta:

- お父さん! O-tō-san! “Papà!”

- あの Ano “Quella” (lontano sia da chi parla sia da chi ascolta)

- ラジオ rajio “radio”

- ちょうだい chōdai “per favore”

A parte l’eliminazione immotivata di “quella”, ciò che salta all’occhio è che non solo non c’è “concedere”, ma non c’è nemmeno un qualunque verbo, non c’è affatto, è una frase veramente intima e semplice.

La parte cruciale della frase è la parola ちょうだい chōdai, che in realtà è un sostantivo ed etimologicamente vuol dire “ricezione (di qualcosa)”; applicandogli il suffisso する -suru, il sostantivo chōdai si converte nel verbo chōdai suru “ricevere”. Nel giapponese estremamente colloquiale, il suffisso verbale si omette e resta solo il sostantivo, che mantiene le proprietà verbali: ecco perché, pur essendo un sostantivo, i giapponesi stessi traducono chōdai in inglese come gimme oppure please, e si usa implicando di farsi dare qualcosa: per esempio, a tavola si potrebbe chiedere a un commensale di farsi passare la pizza con pizza chōdai, ovvero «dammi la pizza» o anche «la pizza, per favore», e pur non essendoci né soggetto né verbo né preposizioni la comunicazione funzionerebbe benissimo lo stesso.

In pratica, sì, Kiki intendeva dire proprio «”me la dai” (poi te la rendo)»: un semplicissimo «Papà, mi dai quella radio?» sarebbe stato più che sufficiente.

La tomba delle lucciole

La maggior parte delle critiche mosse al nuovo adattamento di Cannarsi de La tomba delle lucciole riguardano non tanto il lessico, quanto i repentini cambi di tono del protagonista Seita, che passa spesso dal formale al familiare fino al volgare. In effetti, come testimonia Cannarsi stesso, la sceneggiatura originale è largamente in dialetto e Seita alterna un linguaggio grammaticalmente corretto con gli sconosciuti (per esempio con la zia) con un altro molto più casalingo con la sorella, quindi i cambi di tono sono voluti e sotto questo aspetto l’adattamento di Cannarsi funziona perfettamente.

I problemi nascono da altri fattori, principalmente dalla solita mancanza di una logica univoca, come mostrato ad esempio durante alcuni dialoghi fra la zia e i due protagonisti. Nel primo di questi, la zia dice:

A mangiare del tanto sospirato riso caldo, mentre sia la mia piccina che quel giovane fanno gli straordinari, mi piange il cuore.

Il problema di questa battuta non sta nella sua costruzione logica che, indipendemente dalla sua scorrevolezza in italiano, segue criteri grammaticali coerenti con quanto Cannarsi ha sempre dichiarato, né tantomeno nel lessico (benché la parola usata in originale こいさん koi-san indichi specificatamente la figlia più giovane, e non una «piccina» qualunque).

Il problema sta nelle ultime quattro parole: “mi piange il cuore” è il modo di dire italiano scelto per rimpiazzare quello giapponese 気の毒 ki no doku, che vuol dire letteralmente “veleno nello spirito” e significa qualcosa del tipo “è un peccato, mi dispiace”, quindi è sovrapponibile a “mi piange il cuore”. Naturalmente questa sarebbe una scelta di adattamento condivisibile se Cannarsi adattasse senso-per-senso, ma Cannarsi invece dice di adattare A-A’ col “metodo del tabellone”, e di non adattare senso-per-senso nemmeno i modi di dire, che invece hanno estremo bisogno di essere adattati in modo comprensibile. E invece lo fa.

In effetti spesso Cannarsi adatta A-A’ anche i modi di dire: ecco quindi che ne La collina dei papaveri compare un criptico «È un metodo come stare a mettere bottiglie in mare», in Principessa Mononoke San annuncia «mi si strappa il naso», e addirittura ne I miei vicini Yamada si arriva a far dire a un bambino la battuta «Non c’è né ma né merda!», del tutto priva di significato in italiano, pur di rendere parola-per-parola il modo di dire originale 〜もクソもない [nani] mo kuso mo nai ovvero “non c’è né [qualcosa] né altro” e si usa quando si vuole contestare fortemente qualcosa detto da qualcuno. Al di là della scelta del termine inutilmente volgare (non popolare: volgare) quando invece クソ kuso in realtà vuol dire “feci”, per estensione “massa di cose brutte”, per estensione “massa di problemi” (quindi può significare metaforicamente anche “merda”, non solo “merda”), quello che ci interessa è che nel suo relativismo cosmico Cannarsi sceglie di volta in volta il tipo di adattamento da usare, a volte parola-per-parola e a volte senso-per-senso, usando l’ostentato concetto di fedeltà in maniera quantomeno elastica.

La cucina giapponese, così bella in superficie

Altro dialogo:

Seita: Che succede?

Setsuko: Non mi piace la zuppa di riso.

Seita: Degli umeboshi che avevo portato io non ce ne sono più?

Zia: Quelli lì sono finiti giù da un bel pezzo. Ecco, il pranzo al sacco.

Signore: Dunque, arrivederci.

Zia: Buon lavoro!

Figlia: Allora io vado.

Zia: Fa’ attenzione!

Seita: Dai guarda, a pranzo ci saranno gli omusubi, resisti e mangia la zuppa di riso.

Zia: Vediamo di non scherzare! Per chi sta a casa c’è zuppa di riso anche a pranzo.

A parte per il fatto che Leonardo Caneva, il doppiatore di Seita, sembra pronunciare “òmosugi” invece di omusubi (la parola usata in Giappone orientale per indicare quello che in Giappone occidentale si chiama onigiri), e comunque pronuncia la prima “ò” scorrettamente aperta, per il resto il dialogo parrebbe impeccabile.

Il problema sta nei nomi del cibo. In originale i personaggi parlano di 雑炊 zōsui, 梅干 umeboshi, お弁当 o-bentō e オムスビ omusubi, ma in italiano il primo e il terzo sono stati adattati in “zuppa di riso” e “pranzo al sacco”, mentre il secondo e il quarto sono rimasti uguali. La scelta non segue alcun criterio logico coerente: se si fosse voluto portare tutto in italiano, allora Seita avrebbe dovuto parlare di “prugne salate” e “polpette di riso”, mentre se si fosse voluta mantenere maggiore vicinanza alla lingua originale allora anche la zia avrebbe dovuto dire zōsui e o-bentō. Cannarsi invece preferisce rendere in giapponese due parole che forse ritiene essere note al pubblico italiano, traducendo le altre due che forse ritiene più ostiche per renderle comprensibili.

Eppure bentō è una parola ormai sufficientemente nota da essere usata anche a scopi commerciali, è certamente conosciuta dai fan di manga e anime, e soprattutto era già stata adattata da Cannarsi stesso proprio come bentō tre anni prima nel film La collina dei papaveri nella battuta «Sorellona, riempilo bello zeppo il bentō» (mal pronunciata dal doppiatore /bènto/ quando invece è /bentó/). Quanto a zōsui, non è un nome comune e non vuol dire letteralmente “zuppa di riso”, bensì è il nome proprio della ricetta e vuol dire “mix bollito”, quindi esattamente come umeboshi, omusubi, sushi, sashimi, fish & chips, crêpe Suzette e qualunque altra pietanza straniera che non ha ricevuto un suo nome in italiano, va resa col suo nome originale.

Naturalmente Cannarsi potrebbe aver seguito un qualunque altro criterio rispetto a quello illustrato, ma questo è irrilevante perché il punto non è valutare se questo adattamento è “corretto” o “scorretto”: il punto è sottolineare le incoerenze interne sl testo per dimostrare che quello usato da Cannarsi, qualunque esso sia, è UN criterio, e non IL criterio, il che de-oggettivizza completamente il suo lavoro.

Il nobile signorino Seita, ovvero: il -san

Subito dopo la zia continua ad ammonire Seita con:

Signorino Seita, visto che tu ormai sei grande, cerca di riflettere su quel che si chiama “mutuo soccorso”. Voi non procurate neanche un briciolo di riso, ma dite che vorreste mangiarne: non va mica bene! Non può passare.

Partiamo dal fatto che le ultime tre parole sono una traduzione parola-per-parola del modo di dire 通りません tōrimasen. Appena prima invece si usa l’espressione senso-per-senso «neanche un briciolo di riso», che non solo è scorretta in italiano perché il riso si conta in chicchi e non in briciole, ma non è nemmeno la traduzione parola-per-parola dato che in originale la zia dice semplicemente ちょっとも chotto mo, ovvero “nemmeno un po’”, senza parlare di briciole o chicchi o altro. Di nuovo: mischiare i metodi senza criterio apparente.

Infine, chi è il «signorino Seita»? In italiano “signorino” non è una parola generica per “giovane uomo”, ma si riferisce specificatamente al modo con cui la servitù chiama i figli del padrone di casa e Seita non lo è di certo. La zia non sta nemmeno usando “signorino” in senso ironico, anzi sia nel doppiaggio originale sia in quello italiano usa un tono greve per spiegare la drammatica situazione in cui si trovano.

In originale la zia dice 清太さん Seita-san, ed è arrivato il momento di svelare uno dei maggiori fraintendimenti della lingua giapponese: -san non vuol dire “signore”.

-San fa parte del gruppo dei cosiddetti 敬称 keishō, i suffissi onorifici giapponesi, che sono tantissimi (almeno una cinquantina, di cui una ventina attualmente in uso) e non limitati ai celebri -sama, -chan, -kun e appunto -san. La stragrande maggioranza deriva da titoli militari o nobiliari (che in Giappone sono la stessa cosa) traslati in contesto civile. Ad esempio, prima ancora di essere un appellativo per gli amici, 君 -kun infatti si legge kimi ed è un rango gerarchico: se abbinato a 主 shu “signore, capo” diventa 君主 kunshu, che indicava e indica tuttora il massimo livello sociale di una certa area (vassallo se si parla di un feudo, re se si parla di un regno, eccetera). A tutt’oggi kimi possiede ancora una qual certa nuance di superiorità (-kun invece no), ed è usato ad esempio negli shōjo manga o nelle canzoni dai maschi per indicare la loro ragazza.

Non possiede alcuna nuance invece -san, che indica molto semplicemente un qualunque essere umano, e non necessariamente “signore”, tantomeno “signorino”. -San fa parte delle numerose parole giapponesi intraducibili che servono a rendere la lingua meno ambigua, anche se più complessa, insieme ad esempio ai contatori. Nel caso di -san, il suffisso serve per indicare che si sta parlando di una persona e non altro, in quanto se non fosse specificato potrebbe essere incomprensibile. Ad esempio:

- 宮崎に行く Miyazaki ni iku

significa “Vado a Miyazaki”, ma non sappiamo cosa sia: un luogo? Un negozio? Una persona? In giapponese la presenza degli ideogrammi ha come conseguenza che le stesse parole possono essere usate per indicare cose, posti o persone, rendendo necessari dei termini aggiuntivi per distinguerli; in italiano il fenomeno è molto più raro, perché la maggior parte di queste parole sono riconoscibili al volo: De Angelis è con tutta probabilità un cognome, Castel del Monte è con tutta probabilità un posto, eccetera. “Miyazaki” invece potrebbe essere qualunque cosa, e i suffissi chiariscono questa ambiguità:

- 宮崎県に行く Miyazaki-ken ni iku “Vado nella prefettura di Miyazaki“

- 宮崎店に行く Miyazaki-ten ni iku “Vado al negozio Miyazaki”

- 宮崎博士に行く Miyazaki-hakase ni iku “Vado dal dottor Miyazaki”

- 宮崎様に行く Miyazaki-sama ni iku “Vado dal signor Miyazaki”

- 宮崎さんに行く Miyazaki-san ni iku “Vado da Miyazaki”

Il penultimo caso presenta -sama, spesso reso in italiano come “sommo, onorevole” (anche da Cannarsi, come vedremo), ma che in realtà è la vera parola che indica il concetto italiano formale di “signore”, persona sconosciuta o anche “egregio”, dato che si usa sulle lettere o in contesti formali. -San invece comunica solo che si sta parlando di un essere umano e non di un luogo o una cosa.

Ora, poiché in giapponese esiste una regola linguistica nota come 呼び捨て yobisute che consiste nel considerare maleducato se non addirittura vietato chiamare qualcuno senza suffisso (regola che non nasce per mera educazione, ma appunto come metodo per evitare ambiguità), per sicurezza si mette sempre un suffisso, e nel caso standard (nessun coinvolgimento emotivo/sentimentale) si usa -san. La zia quindi non sta chiamando affatto «signorino Seita», né tantomeno “signor Seita” o qualunque altro appellativo, bensì lo sta solo chiamando “Seita”: il -san è un obbligo linguistico, non culturale. Il fatto stesso che lo chiami per nome invece che per cognome è già indicativo del fatto che c’è confidenza fra i due, ma non così tanta da permettersi vezzeggiativi, quindi dovendo per forza applicare un suffisso per non incorrere nello yobisute, opta per il generico -san.

Adattare Seita-san come “signorino Seita” quindi è doppiamente errato, perché -san non solo non è una vera parola da tradurre (a parte specifici casi) in quanto indica solo che si sta parlando di un essere umano, ma per di più tradurla come “signorino” in italiano conferirebbe al personaggio un preciso ruolo sociale che non è certo quello presente nel film.

Il metodo del tabellone, reloaded

Uno dei cavalli di battaglia di Cannarsi è il suo metodo del tabellone, ovvero quello per cui «ogni variazione deve essere rispettata e ogni permanenza deve essere rispettata». Peccato che poi non sia così nella realtà.

Un esempio particolarmente chiaro. All’inizio del film l’inserviente alla stazione pronuncia la battuta: 目ぇ、ポカッと開けてるようなったらあかんわ Mee, pokatto aketeiru yō nattara akan wa, che è stata resa in italiano come «Una volta che hanno gli occhi come sbarrati non c’è niente da fare». Alla fine del film Seita dichiara: 節子はそのまま眼をさまさなかった Setsuko wa sono mama gan wo samasanakatta, adattata in italiano come «Setsuko non avrebbe mai più schiuso gli occhi». In entrambe le battute italiane compare la stessa parola “occhi”, ma nelle battute giapponesi sono state usate due parole diverse, 目 me e 眼 gan, chiaramente specificate con due ideogrammi diversi nel copione, che nonostante indichino la medesima cosa sono due «variazioni» e come tali «dev[ono] essere rispettat[e]». In particolare, 目 me è più generico e 眼 gan è più specifico, persino medico, e ha lo stesso ideogramma (con pronuncia diversa) che poi userà Ashitaka in Principessa Mononoke quando pronuncerà la sua famosa battuta くもりのない眼 Kumori no nai manako «Pupille non offuscate», che alla lettera sarebbe stata “Pupille non rannuvolate” (una battuta bizzarra, che infatti fa scoppiare a ridere Eboshi).

Ora, come rendere con due parole diverse “occhio”, che non è un aggettivo o un verbo sostituibile, ma un sostantivo con pochissimi o nessun sinonimo (se non tecnici)? Probabilmente è impossibile, ed è proprio per questo motivo che il metodo del tabellone non ha alcun senso fattivo: parole che in giapponese hanno tantissime varianti potrebbero non averne nessuna in italiano e viceversa, quindi non sempre è possibile tradurre 1:1.

Bisogni fisiologici

Infine, un appunto sulla battuta «Il fratellone va a pisciare, viene anche Setsuko?».

Anche se i dizionari italiani indicano il verbo “pisciare” come popolare e non come volgare, non si vede alcuna necessità di scegliere una parola del genere per rendere in italiano la battuta 兄ちゃんションベン行くけど、節子もするか? Onii-chan shonben iku kedo, Setsuko mo suru ka? detta dal fratello alla sorella, ovvero in ambito familiare: quale espressione più familiare (certificata anche da dizionari ed enciclopedie) di “fare la pipì”? Fra l’altro la parola stessa 小便 shōben (che Seita dice in dialetto shonben) etimologicamente significa proprio “piccolo escremento, bisognino” ed è riferita principalmente al linguaggio dei bambini.

Porco rosso

L’adattamento di Porco rosso è spesso considerato uno dei “meno inascoltabili” fra quelli realizzati da Cannarsi. Sicuramente l’ambientazione italiana e il clima giocoso aiutano a rendere l’opera maggiormente fruibile, e anche l’italiano di Cannarsi non sembra particolarmente inadatto, anzi l’ambientazione anni ’30 potrebbe far pensare che l’uso di una lingua un po’ bislacca, per così dire, si abbini bene al film. Si tratta tuttavia di una pia illusione, perché anche l’adattamento di Porco rosso è profondamente viziato dal metodo irrazionale, dall’interpretazione personale e dalle invenzioni arbitrarie dell’adattatore, esattamente come accade in tutti gli altri film a cui ha lavorato.

Due esempi molto rappresentativi bastino a chiarire quanto l’adattamento di Cannarsi abbia deformato la sceneggiatura originale di Miyazaki.

Il motto del porco

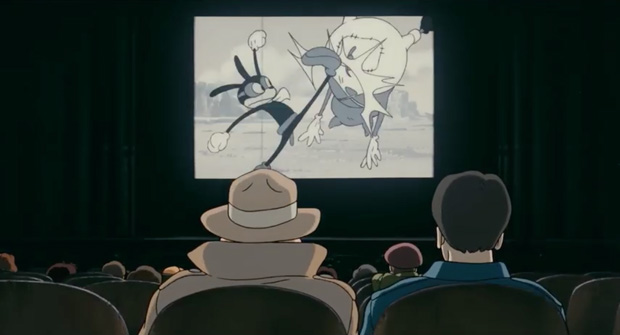

Arturo Ferrarin e Marco Pagot sono in un cinema, assistono alla proiezione di quello che sembra un cortometraggio animato da Ub Iwerks (proprio come accadeva ne Il violoncellista Gauche di Takahata), e mentre parlano Marco chiarisce la sua posizione socio-politica.

Arturo: Senti, Marco… rientra in aeronautica! Ora come ora, con il nostro potere in qualche modo faremmo!

Marco: Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale.

A parte la battuta di Arturo, in cui con un incredibile errore da seconda elementare si usa il condizionale presente «faremmo» al posto dell’indicativo futuro semplice “faremo”, quella di Marco è forse la battuta più famosa del film.

La versione di Cannarsi si basa sulla corretta traduzione di Elisa Nardoni e rispetta quasi alla lettera la battuta originale, su questo non c’è dubbio. Il dubbio nasce dalla forma usata in italiano rispetto a quella originale. In giapponese la frase ha un carattere spiccatamente conciso, chiaro, preciso come fosse una locuzione latina, ed è un paragone formato da due parti entrambe lunghe 9+9 sillabe: ファシストになるより豚の方がマシさ fa-shi-su-to-ni-na-ru-yo-ri bu-ta-no-ho-u-ga-ma-shi-sa. Per tenere la seconda parte lunga nove sillabe, Miyazaki taglia via deliberatamente il verbo essere です desu che avrebbe occupato due sillabe e mette invece la particella monosillabica さ sa, traducibile pressappoco come “sai?” e usata come puro riempitivo alla scopo di dare musicalità al testo: benché la sceneggiatura di Porco rosso sia tecnicamente un lavoro in prosa, la cruciale battuta di Marco è di fatto un motto poetico formato da due versi ennasillabi ritmici.

Nella versione italiana, questa ritmicità si perde. Cannarsi rinuncia all’omoritmia delle due parti e scrive una battuta lunga 12+9 sillabe, o 11+7 considerando la sinalefe, comunque asimmetrica. Inoltre, accanto al verbo mantenuto diventare, aggiunge arbitrariamente anche essere (non certo per rispettare i tempi del labiale, dato che in quel momento Marco sta mangiando e anzi il doppiatore Massimo Corvo deve correre per pronunciarla tutta), verbo che non era presente nella battuta originale per esplicita elisione di Miyazaki, e che allungando la battuta la fa sembrare molto più simile a una spiegazione o a una lezioncina morale che non a un motto secco, veloce e ritmato com’era in originale.

La cosa più paradossale è che la battuta è così forte e carica di significato da essere passata alla storia non nella versione di Cannarsi, ma in una doppia versione nata spontaneamente in seno al fandom. Le battute “Meglio porco che fascista” o “Meglio maiale che fascista” sono molto, molto più diffuse dell’originale di Cannarsi: la prima ha 288’000 risultati su Google, la seconda addirittura 884’000 risultati, mentre la versione di Cannarsi non arriva che a soli 2’730 risultati in tutto Internet, cioè meno di un centesimo di “Meglio porco che fascista”. La diffusione delle battute modificate è attestato da una gran quantità di magliette, gadget vari e persino dall’uso come slogan per vere manifestazioni antifasciste. La ragione del successo è semplice: al contrario della prolissa battuta scritta da Cannarsi, “Meglio porco che fascista” è secco, veloce, ritmato (4+4 sillabe, anche per “Meglio maiale che fascista” considerando la sinalefe), indubbiamente un motto poetico, traduzione perfetta e senso della battuta mantenuto.

Il pubblico, quell’entità che Cannarsi «non [sa], ma onestamente non [gli] interessa neppure», ha sintetizzato il messaggio rendendolo più pregno ed efficace, plasmandolo sulla diffusa frase “Meglio morto che fascista” che ha già una sua connotazione storicizzata e che sarebbe stata una fonte perfettamente valida e attendibile per Porco rosso. Cannarsi 0, pubblico 1.

Si alza il vento

Restando in ambito aeronautico, anche nel film del 2013 Si alza il vento ci sono almeno due battute che sono rimaste celebri. La prima:

Ti basterà camminare sopra a un lungarone!

La lavorazione di Si alza il vento è stata caratterizzata da difficoltà legate soprattutto alla gran quantità di termini tecnici ingegneristici e aeronautici usati dai personaggi. Lo spiega bene Cannarsi stesso in una sua intervista a Gabriele Niola per il sito BadTaste portando come esempio la ricerca svolta per arrivare al termine “lungarone” presente nella succitata battuta:

Cannarsi – Facciamo un singolo esempio: quando al principio del film Caproni cammina sopra un’ala di un suo aereo (l’ala è di stoffa), sembra fare l’asse di equilibrio, e poi dice al piccolo Horikoshi Jirou: “Vieni qui…! Ti basterà camminare sopra a un lungarone!“. Io ovviamente non sapevo cosa fosse un “lungarone”, o meglio, come si dice oggi, un “longherone”. L’ho semplicemente dovuto imparare. Sono partito ovviamente dal giapponese, che è: 桁 (keta)…

Niola – Beh, certo, è un termine particolare. Ma non è sufficiente usare un buon dizionario, o magari più d’uno?

Cannarsi – Magari! Ma una parola semplice come 桁 (keta) non è che significhi schiettamente “longherone”. Anzi, nessun dizionario né giapponese-italiano, né giapponese-inglese e neppure giapponese monolingua ne riporta quell’accezione: è troppo tecnica. Normalmente, 桁 (keta) significa: “colonna, raggio, misura, decina (colonna d’ordine decimale), ordine di grandezza” e altro ancora. Quindi, come si fa a capire che se parliamo di progettazione aeronautica si tratta specificamente di un “longherone”, termine che la persona comune (come me) non ha forse mai sentito? Si fanno un sacco di ricerche. A gamme semantiche. A gruppi di parole. Testuali e grafiche. Finché non si trovano magari cose così:

Le «cose così» sono i disegni tecnici delle parti dell’aereo contenuti in guide e dizionari, cioè il primo posto dove si cerca una parola. Segue dettagliata descrizione su come e perché abbia poi scelto di esplicitare il plurale e di usare una variante lessicale di primo Novecento.

Ora, il processo di ricerca illustrato da Cannarsi è assolutamente corretto, non c’è alcun dubbio, ma d’altronde essendo lui l’adattatore e non il traduttore, la ricerca del termine più appropriato non è esattamente il suo lavoro per il quale è pagato e per il quale impiega il suo tempo? Luca Ward ha raccontato che per Pulp Fiction il produttore Vittorio Cecchi Gori, giudicando il film «intraducibile», diede carta bianca al responsabile Francesco Vairano sui tempi di lavorazione, e la sola traduzione lo impegnò per ben cinque mesi data la forte presenza di battute in slang che necessitarono ricerche. Per avere un’idea dei tempi, Cannarsi ha dichiarato che la lavorazione di La tomba delle lucciole, che lui giudica fra i suoi lavori più complessi, lo ha impegnato da fine novembre a metà dicembre del 2014.

C’è poi il solito aspetto della retorica di Cannarsi di mischiare il vero col falso: la parola 桁 keta è un jōyō kanji (“ideogramma di uso comune”), si impara in seconda media ed è comunemente presente sia nei dizionari monolingua sia in quelli giapponese-inglese e anche in quelli giapponese-italiano.

La parola è normalmente presente anche sui dizionari elettronici e su quelli per smartphone: per esempio, fra i dizionari elettronici giapponese-inglese sia quello a pagamento Yomiwa sia quello gratuito Aribada riportano come traduzioni «beam, girder, spar, unit or column (accounting)», che comprende anche “spar” che è proprio la traduzione tecnica esatta di “longherone” in inglese.

Quanto ai dizionari monolingua, il dizionario Sanseidō, il dizionario etimologico Gakken e i dizionari giapponese antico-giapponese moderno Sanseidō e Benesse riportano tutti, senza eccezioni, la stessa definizione iniziale, ovvero (tratta dal dizionario Sanseidō) «1 (arch. e ing.) trave, elemento orizzontale che mette in comunicazione due o più colonne o elementi verticali»; la definizione 2 è «negli abachi giapponesi, l’elemento verticale», che probabilmente Cannarsi ha scambiato con «decina (colonna d’ordine decimale)» di altrimenti incomprensibile significato. Non trovati in nessun dizionario, nemmeno quelli on-line, «colonna, raggio, misura» citati da Cannarsi.

L’intervista continua con un’altra perla:

Chiaramente, anche avere scoperto che i longheroni sono due, e non uno, è cruciale. Perché così Caproni dirà in italiano: “Ti basterà camminare sopra a un lungarone!” e non: “Ti basterà camminare sopra al lungarone!“. Tra un articolo determinativo e uno indeterminativo c’è la differenza che passa tra ‘giusto’ e ‘sbagliato’ – ovvero tutta la differenza del mondo.

In che senso ha «scoperto che i longheroni sono due», dato che si vedono nel film perfettamente inquadrati mentre Caproni ci cammina sopra?

Altra battuta:

Il professor Junkers sarà dignitoso, però gli uomini della ditta Junkers sono micragnosi.

Il caso rappresenta un esempio simile al «belloccio» de La collina dei papaveri di cui abbiamo già parlato: anche in questo caso c’è l’uso di una parola che in italiano ha connotati diversi rispetto a quella usata in giapponese. In originale infatti Jirō usa la parola けち kechi, che è la versione molto popolare e molto diffusa di 守銭奴 shusendo, ovvero “avaro”: il vocabolario Treccani suggerisce come varianti “barbino”, “gretto”, “pidocchioso”, “spilorcio”, “taccagno”, “tirchio”, “tirato”, “avido”, “cupido”, “ingordo”, “moderato”, “parco”, “sobrio”, “arpagone”, ma non “micragnoso” poiché quest’ultima è una variante regionale, ovvero una parola di limitata diffusione geografica, il che la rende tre volte errata: kechi è diffuso a livello nazionale mentre “micragnoso” è regionale, kechi è la variante popolare più usata di shusendo mentre “micragnoso” non è sicuramente la variante più popolare di “avaro” (su Google “micragnoso” ha meno di 10’000 risultati contro i 220’000 di “tirchio”), e kechi è un parola breve, secca e nota anche ai bambini mentre “micragnoso” è lunga, non comune e spesso usata con connotazioni ironiche.

Principessa Mononoke

Il ridoppiaggio di Principessa Mononoke è ampiamente considerato da fan e specialisti il più emblematico degli adattamenti di Cannarsi, nel bene e nel male. Nonostante Miyazaki stesso abbia dichiarato che il film è scritto in una lingua perfettamente comprensibile per i bambini dai 10 anni in su, dentro la versione di Cannarsi vi si trova di tutto: astrusità lessicali, termini fuori contesto, registri linguistici sballati e ovviamente il famoso «dio bestia».

Esulando dagli scopi di questo articolo l’analisi battuta per battuta dell’intero film, elencheremo di seguito una serie di esempi particolarmente rappresentativi indicandone rispettivamente, nell’ordine: numero della battuta, testo giapponese, traslitterazione in caratteri latini in corsivo, adattamento parola-per-parola “fra virgolette”, adattamento di Cannarsi in grassetto, e poi spiegazione.

Come già specificato all’inizio dell’articolo, non verranno prese in considerazione le battute che presentano costruzioni morfologiche complesse, termini ricercati o altre questioni che riguardano la fruibilità: il punto non è valutare l’italiano, ma confrontare l’italiano con il giapponese. Gli adattamenti parola-per-parola sono a cura dell’autore dell’articolo, disponibile a fornire qualsiasi chiarimento nei commenti a questa pagina.

2. 兄さま Ani-sama “Fratello” Sommo fratello

In italiano, l’uso del sostantivo “fratello” fra consanguinei invece del nome proprio indica già di per sé una distanza formale, ancor più esplicita in caso di non consanguineità. Quanto al -sama, vedere il prossimo esempio.

3. ヒイさま Hii-sama “La somma Hii” La somma Hii

Per prima cosa, come abbiamo anticipato nel paragrafo su La tomba delle lucciole, -sama non vuol dire “sommo”: letteralmente vuol dire “forma” ed è un suffisso onorifico che stavolta si traduce perché non è un generico indicatore di esseri umani, bensì specifica il primissimo e più semplice livello di formalità. Nel caso generico, quindi, “signore” è più che sufficiente, e nelle traduzioni in inglese i giapponesi stessi traducono -sama come “Mr.” o addirittura “Dear”, perché appunto è solo il primissimo livello di formalità, quello con gli sconosciuti semplici, non con i potenti. Per i livelli successivi ci sono altri suffissi come 卿 -kyō che si usa per i nobili di sangue, oppure 殿 -dono che si usava per i signori feudali, o ancora 氏 -shi che si usa tuttora per i politici, i dirigenti d’azienda e in generale per le persone altolocate.

Ora, la domanda è: se Cannarsi adatta il semplice -sama come “sommo”, che è già la parola italiana che indica in assoluto il livello più alto possibile, in quale modo adatterebbe una parola come -dono che in giapponese è di livello ancora più alto, non essendoci in italiano parole più alte di “sommo”? Risposta: male. Le quattro volte che Ashitaka dice «Eboshi-dono», Cannarsi gli mette in bocca «Madama Eboshi»: “madama” è effettivamente una parola che indica rispetto per una donna altolocata, quindi di per sé è giusto, ma è sbagliato al confronto con -sama, che in giapponese era di livello più basso e in italiano è stato portato a un livello più alto, sballando dunque i rapporti come li aveva immaginati Miyazaki.

Ecco il problema: non la traduzione in sé, ma l’adattamento che non tiene conto del contesto linguistico generale e, scegliendo una parola di valore esagerato (“sommo” invece di “signore”, “pulzella” invece di “fanciulla”, “stupendo” invece di “bello” nel celebre «Un pochino più stupendo» di Kiki, eccetera), amplifica in maniera esagerata il registro linguistico del testo originale, tradendone il valore, il tono e persino il significato.

Nel caso dell’anziana Hii, essendo lei effettivamente nella posizione gerarchicamente più alta del villaggio, ed essendo la traduzione “signora Hii” fuorviante, in questo specifico caso può (non deve: può) essere tenuto “somma”. Allo stesso modo, essendo Ashitaka il principe del villaggio, la denominazione Ashitaka-sama può (non deve: può) essere resa con “sommo Ashitaka” o (in contesto) “principe Ashitaka”. Non si può dire lo stesso di Eboshi, che per quanto sia la «fornaciara» (forse sarebbe dovuta essere “fornaciaia“, dato che “fornaciara” non esiste?), non ha un ruolo religioso o nobile o in qualche maniera moralmente superiore alle persone comuni, ma anzi si abbassa volontariamente al loro livello, e quindi è perfettamente indicabile come Signora Eboshi, scelta fatta anche dagli altri doppiaggi nelle lingue maggiori.

4. じいじもそう言うの Jiiji mo sō iu no “Anche il vecchietto dice così” Anche il nonnetto dice così

じいじ jiiji è una versione estremamente popolare e familiare di 爺 jii, di cui solo una delle traduzioni possibili è “nonno”. Fino al 1868 il Giappone era composto da pochissimi centri urbani e da una enorme quantità di villaggi rurali (come si vede in molti film storici) gestiti con sistema gerarchico patriarcale e abitati da pochissimi individui, nell’ordine delle poche decine, i quali erano per ovvi motivi imparentati fra di loro. Questo ha portato nei secoli a una sovrapposizione automatica fra le parole “nonno”, “vecchio”, “saggio” e “rappresentante cittadino”, poiché nella stragrande maggioranza dei casi le figure coincidevano, e la lingua si è adattata di conseguenza scegliendo un solo unico ideogramma che raccogliesse insieme tutti questi significati. Ecco quindi che, come attestano tutti i maggiori dizionari, 爺 jii per gli uomini e 婆 baa per le donne significano: 1) persona anziana 2) nonno/a 3) rappresentante anziano di una comunità; nel caso di jii c’è l’ulteriore significato 4) padre, nel caso di baa ci sono gli ulteriori significati 4) balia 5) danzatrice, a ennesima conferma che si tratta di parole nate in società piccolissime in cui c’era obbligo di collaborazione vicendevole.

Ora, una delle caratteristiche fondamentali della lingua giapponese è proprio la presenza di numerosissime parole omofone che indicano campi simili, ma non uguali: ad esempio 暗い、昏い、冥い、闇い e 黯い si leggono tutte kurai e tutte in base al contesto possono significare “nero”, “scuro”, “oscuro”, “fosco”, “depresso”, “deprimente”, “triste”, “doloroso”, “sconosciuto”, “ignaro” e altro ancora. Alla stessa maniera, jii e baa non indicano solo “nonno” e “nonna”, bensì una gamma di possibilità che devono essere di volta in volta interpretate e contestualizzate: l’ennesima prova che il metodo del tabellone non ha alcun senso, soprattutto con il giapponese.

Nel film Principessa Mononoke, non c’è nessuna informazione e quindi nessuna certezza che il guardiano del villaggio sia il nonno biologico delle tre ragazze, potrebbe esserlo come non esserlo, quindi il “nonnetto” di Cannarsi è una sua iniziativa totalmente personale e opinabile non soggetta a nessun criterio di correttezza obiettiva, e lo stesso vale per tutta la miriade di “nonnini” e “nonnine” ed equivalenti vari che appaiono in questo e negli altri film dello Studio Ghibli distribuiti da Lucky Red.

8. ケモノたちも Kemono-tachi mo “Nemmeno gli animali” E nemmeno le belve

Nella sceneggiatura Miyazaki usa la parola ケモノ kemono scritta in sillabario katakana, ovvero il modo con cui si scrivono scientificamente i nomi della flora e della fauna. Non usa quindi né la scrittura a ideogrammi 獣 kemono che indica i mammiferi a quattro zampe, né l’omofono 毛物 kemono che invece letteralmente vuol dire “cosa pelosa” e che identifica tutti i mammiferi specificatamente pelosi (quindi non le balene, per esempio). Ora, dato che le prime due ragazze dichiarano «La montagna è strana… non ci sono gli uccelli…», che cosa fa pensare a Cannarsi che la terza ragazza intendesse con kemono “belve”, cioè esclusivamente gli animali feroci, invece che i mammiferi tutti? Sono scomparsi gli orsi e i lupi, ma sono rimasti i leprotti e gli scoiattolini, forse? Non sono scomparsi tutti gli animali? Ennesima interpretazione personale.

17. タタリ神だ! Tatari-gami da! “È un kami maledetto!” È un dio maligno!

112. タタリというならこの世はタタリそのもの Tatari to iu nara kono yo wa tatari sono mono “Parlando di maledizioni, questo mondo è esso stesso una maledizione” Se è per dire della malignità, questo mondo è la malignità stessa

Rimandando l’argomento kami a più avanti, qua è interessante notare che il «nonnetto» chiama il cinghiale posseduto Tatari-gami: secondo il dizionario giapponese antico-giapponese moderno Sanseidō, 祟り tatari indica una divinità o spirito o essere sovrannaturale qualunque, shintoista o buddhista o di qualsivoglia altra credenza che viene «portato al disastro da un causa misteriosa»: in pratica, uno spirito maledetto. I dizionari di lingua contemporanea sono ancora più chiari, indicando tatari come sinonimo di 呪 noroi “maledizione”, e portando esempi espliciti del tipo «L’alcolismo è una maledizione». Ora, malignità e maledizione non sono la stessa cosa: la prima indica dare cattiveria, il secondo indica ricevere cattiveria, è proprio l’esatto contrario. D’altronde il cinghiale non era «maligno» (cattivo per causa interna), bensì era appunto maledetto (cattivo per causa esterna): è più di una sottile differenza, è una sostanziale differenza, è il contrario.

Quanto alla battuta 112, è l’ennesima prova che il metodo del tabellone o non viene usato affatto oppure viene usato in maniera variabile, poiché il bonzo Jiko usa la stessa identica parola tatari usata dal vecchietto degli Emishi, però Cannarsi prima la adatta come un aggettivo e poi come un sostantivo (in originale era un sostantivo in entrambi i casi): se davvero «ogni permanenza deve essere rispettata», allora la permanenza anche grammaticale della parola tatari andava rispettata.

54. さて、困ったことになった Sate, komatta koto ni natta “Ebbene, c’è un problema” Ebbene, le cose si sono inguaiate

Di fronte a numerose critiche dei fan, Cannarsi ha sempre sostenuto con forza che gli Emishi parlano con un linguaggio ricercato e con una «sfumata [di] drammaticità aulica nel testo». Il punto è che nelle sceneggiature di Miyazaki c’è sempre una fortissima variazione di toni, in cui alcuni personaggi parlano in modo elegante fino all’eccesso (ad esempio Fujimoto di Ponyo sulla scogliera) e altri in maniera particolarmente rustica (ad esempio i membri della banda Mamma Aiuto di Porco rosso), una caratteristica che nelle sceneggiature di Cannarsi si perde perché tutti parlano in “stile Cannarsi”, sia in un verso sia nell’altro. Lo stesso accade per gli Emishi anziani: alcuni parlano in modo elegante, altri no.

In questo caso, l’uso di un termine familiare di derivazione dialettale (dal napoletano) come “inguaiare” appare decisamente eccessivo, considerato che in originale Hii è fra coloro che parlano con un tono elegante. Cannarsi potrebbe essere stato tratto in inganno da una scorretta interpretazione parola-per-parola della frase:

- 困った komatta “che è in una situazione problematica”

- こと koto “cosa”

- になった ni natta “è diventata”

Evidentemente quindi ha interpretato come la frase come “È diventata una cosa problematica” e quindi “Le cose si sono inguaiate”. In realtà, però, la frase va interpretata come:

- 困ったこと komatta-koto “che è in una situazione problematica + (particella di nominalizzazione)”

- になった ni natta “è diventata”

Il che vuol dire che 困ったこと komatta-koto non sono due parole, ma una unica, un verbo nominalizzato a sostantivo attraverso l’uso del suffisso -koto, che vuol dire semplicemente “problema, questione da risolvere”. Quanto al verbo 成る naru, quando è usato in modo cortese con i sostantivi rappresenta in tutto e per tutto il verbo “essere, essere qui e ora”, mentre rappresenta il verbo “diventare” quando usato con aggettivi o avverbi che spiegano come è diventato qualcosa.

In pratica la somma Hii, che parla sempre in modo cortese, stava parlando in modo cortese anche in questa battuta dicendo semplicemente “c’è un problema”. Se invece Cannarsi ha volontariamente scelto “inguaiare” perché credeva che il tono della battuta fosse familiare al limite del dialettale, beh, non lo è.

64. アシタカは村を守り、乙女らを守ったのですぞ Ashitaka wa mura wo mamori, otomera wo mamotta no desu zo “È perché Ashitaka stava proteggendo il villaggio, stava proteggendo le vergini” Ashitaka proteggeva il villaggio, stava proteggendo le pulzelle

Un’ultimissima considerazione su questa celeberrima battuta di cui abbiamo già parlato: mentre in giapponese otome indica in primo luogo la fascia d’età giovanile, in secondo luogo la condizione di nubilato e solo in terzo luogo la verginità, in italiano il termine “pulzella” indica come caratteristica fondamentale la verginità e non è così stringente rispetto all’età: tecnicamente e con tono ironico si può essere pulzelle anche a 80 anni se ancora nubili. Una ragione in più per ritenere questa parola quanto mai fuori luogo.

115. まず食わねば Mazu kuwaneba “Per prima cosa bisogna sfamarsi” Per prima cosa bisogna cibarsi

Il bonzo Jiko è uno dei personaggi che nella sceneggiatura originale parla in maniera vistosamente diversa dagli altri personaggi, con un tono estremamente popolare, quasi popolano. In questa battuta per esempio usa il verbo 喰う kū, che è la versione popolana di 食べる taberu, a sua volta la versione popolare di 召し上がる meshiagaru che abbiamo visto nel paragrafo su La collina dei papaveri. Tutti e tre i verbi significano “mangiare”, ma con sfumature di senso diverso perché il primo vuol dire “sopravvivere”, il secondo “cibarsi, nutrirsi” e il terzo “degustare, assaporare”: quindi il bonzo Jiko, in perfetto accordo col suo discorso sulla facilità della morte, stava appunto dicendo metaforicamente ad Ashitaka che “Per prima cosa bisogna sopravvivere”.

122. シシ神の森? Shishigami no mori? “Il bosco dello shishigami?” Il bosco del dio bestia?

Il «dio bestia» è l’emblema degli adattamenti di Cannarsi. Sentirlo pronunciare al cinema per ben 60 volte durante il corso del film ha lasciato un’impressione così duratura e discordante sul pubblico da far sì che se ne parli ancora oggi dopo quattro anni senza arrivare nemmeno lontanamente a una soluzione: c’è chi non ci sente nulla di strano e chi invece non riesce a non associare l’espressione a una nota ingiuria sacrilega, con relative reazioni offese o divertite.

Cannarsi non ha mai cambiato la sua posizione sull’argomento, e nei commenti a un recente articolo su AnimeClick ha dichiarato:

Considero ancora quella scelta la migliore, non per [l’utente] Saibankan, ma per l’adattamento di Mononoke Hime, che io devo pensare proposto a tutti. La considero ancora la scelta migliore. E’ ancora e sempre e solo una mia scelta, basata suhli argomenti che ho proposto e che ho valutato io stesso.

Adattamento «che io devo pensare proposto a tutti»: ma non aveva detto che «del pubblico non [sa], ma onestamente non [gli] interessa neppure»? L’ennesima incongruenza. Cannarsi spiega anche le ragioni precise che l’hanno portato a una scelta così controversa:

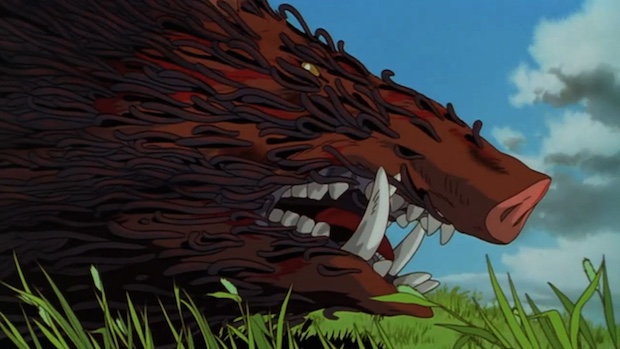

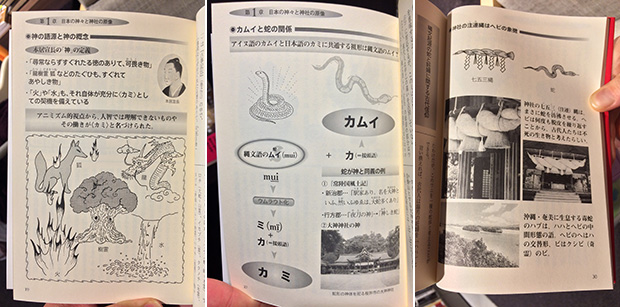

Nel caso, “DioBestia” sta per “shishigami”. Dapprima, tipo sulle image board, Miyazaki scriveva 鹿神. In questo composto il primo kanji sarebbe quello di “cervo”, e si leggerebbe “shika”. Ma Mkiyazaki fin da subito intendeva quel kanji con la sua lettura e significato antichi, che sono “shishi – bestia selvaggia dalle carne edibili all’uomo, soprattutto cervi e cinghiali”. Sembra strano, ma non stupirti: in Mononoke Hime ci sono un sacco di usi più o meno fantasiosi di tassonomie antiche, eccetera, come “Yamainu”, cani selvatici, originariamente un sub-genus japonicus di “lupo” quando i lupi non si chiamavano ancora lui in giapponese (“ookami”). Siccome siamo nel 2018, con buona volontà e un po’ di capacità sono anche tutte cose indagabili. Ma si vede che nell’anime cervi e cinghiali sono gli antichi abitanti del bosco primitivo, una mitizzata arcadia selvatica pre-colonizzazione umana, no? Per contro, lo “akashishi” cavalcato da Ashitaka è una bestia di fantasia dapprima introdotta da Miyazaki nella sua storia illustrata “Shuuna no Tabi”, altro “parente” di Nausicaä anch’esso derivato dai primi tre romanzi della LeGuin. Quindi, di nuovo quello “shishi”. Alla fine siccome nessuno leggeva 鹿 come “shishi”, Miyazaki prese a scriverlo come シシ, tant’è che il nome ufficiale del DioBestia è シシ神, scritto così. E pensa che per il titolo del film, che Miyazaki voleva poi cambiare in “Ashitaka Sekki” – in ultimo solo i titolo della musica del personaggio, Miyazaki si “inventò” persino un kanji. Che non esiste nei charset giapponesi, eh. Tant’è che se compri il CD della colonna sonora, o cose simili, in “Ashitaka Sekki” la prima parte di “sekki” è scritta in katakana, perché il kanji inteso da Miyazaki NON ESISTE nella tipografia giapponese. Pensa un po’. E ci volve intitolare il film, fu solo un colpo di mano di Suzuki a impedirglielo.

Quindi, per QUELLO “shishigami”, io ho pensato, riflettuto, e ritenuto che “DioBestia” fosse la cosa più giusta, più corretta, e sensata. E’ un dio, non è “una divinità”. Ed è una bestia lui stessa: non c’è un rapporto genitivo tra i due soggetti. E guarda che anche solo questa scelta nasce dal fatto che nel film si dicono (e quindi si distinguono) entrambe le dizioni di “mononohime” e “mononoke NO hime”, ovvero “principessa spettro” e “principessa degli spettri”. Quando si dice la prima, si intende proprio che la principessa in questione (San) sia lei stessa diventata uno spettro, tant’è che poi Eboshi parla della possibilità di “farla tornare umana”. Quindi è un dio, è una bestia (non una bestia in particolare, è importante la genericità), ed è il dio delle bestie intese come fieri e violenti animali selvatici perché primitivi – c’è proprio tutta questa favola degli animali che “un tempo” erano giganteschi e senzienti, hai presente? Lo dice il bonzo Jiko, e poi lo si vede: il Bosco del DioBestia non è un bosco incantato, è il bosco dell’antichità dei primordi incontaminati.

La spiegazione di Cannarsi è molto interessante e, al netto di alcuni errori (come il suo solito “favola” al posto di “fiaba”, che non sono né la stessa cosa né sinonimi), offre alcuni spunti di discussione.