Intervista agli autori de La vita di Otama: Ichiguchi e Accardi raccontano

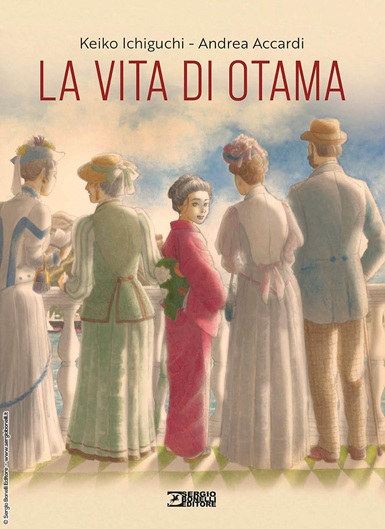

Dopo la lettura del volume edito da Bonelli de La vita di Otama, scritto e disegnato rispettivamente da Keiko Ichiguchi e Andrea Accardi, la curiosità di scoprire di più sia sulla protagonista sia sulla genesi dell’opera è stata tanta. Vista anche l’amicizia (ci fa piacere definirla così) che lega Dimensione Fumetto ai due artisti, abbiamo rivolto loro alcune domande; condividiamo con voi le loro risposte.

Dopo la lettura del volume edito da Bonelli de La vita di Otama, scritto e disegnato rispettivamente da Keiko Ichiguchi e Andrea Accardi, la curiosità di scoprire di più sia sulla protagonista sia sulla genesi dell’opera è stata tanta. Vista anche l’amicizia (ci fa piacere definirla così) che lega Dimensione Fumetto ai due artisti, abbiamo rivolto loro alcune domande; condividiamo con voi le loro risposte.

Silvia: È davvero un piacere ritrovarvi (sia Keiko che Andrea hanno collaborato, o sono stati coinvolti, in passati eventi targati DF, e si sono sempre dimostrati estremamente gentili e professionali, come in questo caso!): le prime domande sono rivolte a entrambi, perché ci incuriosiva conoscere anche alcuni aspetti del “dietro le quinte” di questa bellissima opera.

In Italia la figura artistica di O’Tama Kiyohara Ragusa non è conosciuta (se non probabilmente nel contesto siciliano dove è vissuta); sicuramente non si parla di lei nei libroni di Storia dell’Arte: ci raccontate come l’avete conosciuta e qual è stato il primo sentimento che vi ha ispirato la sua storia umana e artistica?

Andrea: Ho visto per la prima volta il busto di Otama, scolpito dal marito Vincenzo Ragusa, quando ero un adolescente, durante una visita alla Civica Galleria d’Arte Moderna di Palermo, città in cui sono nato. Confesso che questo primo incontro non è stato folgorante. Dopo anni, vivevo già a Bologna, ho visitato nuovamente il Museo e questa volta, probabilmente carico di passione per il Giappone, ho riconosciuto in quella statua una donna giapponese (la sua acconciatura è inconfondibile). Da lì, l’interesse e la curiosità per questa figura. Ho fatto passare ancora degli anni e, durante le mie ricerche per la documentazione della serie Chanbara, mi sono imbattuto sul saggio di Maria Antonietta Spadaro: O’Tama e Vincenzo Ragusa. Echi di Giappone in Italia. Da quel momento in poi, l’idea di illustrare la sua storia ha cominciato a farsi strada. Nel 2017, dopo cinque anni, ho scritto a Keiko, chiedendole se conosceva Otama e cosa ne pensava di raccontare la sua storia per me.

Keiko: Andrea Accardi mi ha domandato se la conoscevo. Io non avevo mai sentito il suo nome! Sono stata colpita dal fatto che non la conoscessi nonostante la sua vita fosse così curiosa. Mi è venuta la voglia di sapere di più su di lei.

S: Avete studiato tantissimo per realizzare questo fumetto, coinvolgendo anche la professoressa Spadaro: sia la biografia (ricca di citazioni storiche e di personaggi che incrociano la strada di Otama), che la rappresentazione degli ambienti, i panorami in cui si muove la protagonista, la descrizione dei vestiti e degli oggetti quotidiani, tutto è molto puntuale e niente è lasciato al caso. Perché è così importante descrivere e mostrare tutto, e non scegliere di sviluppare, ad esempio, solo la storia d’amore dei protagonisti?

A: Mostrare il momento storico e sociale in cui hanno vissuto i protagonisti serve tanto per cominciare a ricreare un ambiente realistico. Far trapelare le vicende storiche che si susseguono a cavallo dei due secoli scorsi, descrivere nel miglior modo tutti gli oggetti della vita quotidiana, aiuta a collocare la vicenda e anche a giustificare il carattere dei personaggi. Inoltre attraverso le tante storie che si intrecciano non si rischia di annoiare il lettore con un racconto troppo didascalico.

K: È la storia di un personaggio realmente esistito. Secondo me era assolutamente necessario studiare per capirla meglio. Altrimenti mi sarebbe stato impossibile immedesimarsi in lei e scrivere una narrazione. E senza dei dettagli sarebbe diventata una storia “falsa” anche se comunque il racconto è una mia invenzione liberamente basato sul fatto storico.

S: Durante il racconto degli ultimi anni di Otama in Giappone, parlate dell’incontro con una giornalista di una rivista femminista che vorrebbe conoscere e pubblicare la sua storia, ma che una volta finito il colloquio se ne va pensando che non sia un soggetto poi così adatto alle lettrici della sua testata, in quanto Otama parla costantemente del marito e del suo amore per lui. Dato che è evidente a noi lettori che il vostro pensiero è diverso da quello della giornalista, potete comunque dirci come descrivereste voi la figura di questa artista che ha «sempre vissuto guidata dall’amore di qualcuno»?

A: Poverina, ammetto d’aver empatizzato con questa giornalista, che resta completamente spiazzata. Si rende conto che i lettori del giornale per cui scrive vogliono leggere storie di donne che sovvertono l’ordine sociale di quell’epoca, e rimane delusa dall’amore ordinario che tutto sommato Otama nutre per Vincenzo. Personalmente trovo che è proprio quell’amore il motore che permette a Otama di avere una vita straordinaria.

K: Durante le ricerche, ho trovato un articolo di una rivista giapponese di allora sulle ragazze moderne e su una specie di tavola rotonda con donne che ebbero “successo col matrimonio internazionale” a cui fu invitata anche Otama. Mi pare che Otama abbia parlato poco. Mi sembrava così strano che il matrimonio internazionale fosse trattato come un “successo” per essere donne moderne! Personalmente non penso che Otama avesse sposato Vincenzo perché voleva diventare moderna o internazionale, ma venne considerata tale. Penso che la sua scelta libera (che non era tanto facile e comune allora) con la sua naturale volontà l’abbia resa moderna e internazionale. A me lei sembra più autentica delle donne che volevano essere moderne auto coscientemente.

S: Una domanda solo per Keiko, che consideriamo quasi d’obbligo, sapendo di come la tua storia ha molti punti in comune con quella di Otama: quanto e come ti sei identificata in lei sviluppando questa sceneggiatura?

K: Non era facile perché comunque la circostanza mia è troppo diversa dalla sua. Durante il lockdown causato dalla pandemia mi sono detta “Forse non potrò mai più vedere la mia famiglia né il mio paese”, ma nonostante questo ho scelto spontaneamente di rimanere in Italia con mio marito. Mi sono resa conto di che cosa significa essere sposata con uno straniero e vivere nel suo paese. Otama diceva ai suoi amici palermitani che non voleva tornare in Giappone, ma intanto tentò di tornarci recandosi all’ambasciata giapponese. Quella sensazione appesa fra due paesi penso di capirla. Quando mi trovo in Giappone mi manca l’Italia e in Italia mi manca il Giappone. Sono e sarò sempre divisa fra i due paesi. Ho immaginato che fosse stato così anche per Otama.

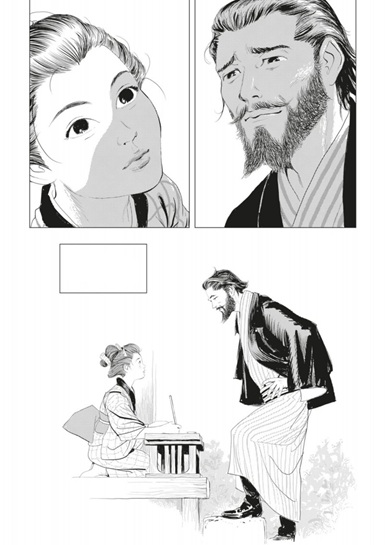

S: Ora una domanda per Andrea: dai bozzetti e le prove di design che troviamo nella postfazione al volume, notiamo che all’inizio i personaggi avevano tratti più realistici, mentre nell’opera finale lo stile è più addolcito e vicino all’estetica dello shoujo manga. Puoi raccontarci che tipo di lavoro hai fatto per creare i tuoi Otama e Vincenzo?

A: Ho cominciato a immaginare questa storia più che altro come una serie di illustrazioni, con uno stile vagamente ispirato alle stampe giapponesi dei primi del Novecento, gli Shin-Hanga per l’appunto. Quando invece Keiko ha accettato di collaborare con me, ho visto la storia come un vero e proprio manga; e lo shoujo per eccellenza per me è stato Candy Candy di Kyoko Mizuki e Yumiko Igarashi, pubblicato in Italia dalla Fabbri negli anni ’80. Tra il dire e il fare però…

Alla fine ho assottigliato un po’ il segno, dietro suggerimento di Keiko, per alleggerire il tono delle pagine e poi via con quest’avventura.

S: Che vi ringraziamo di aver creato! Grazie di cuore per la disponibilità, aspettiamo le vostre prossime avventure…