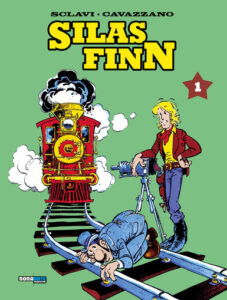

Buster. Un divo del cinema muto in un fumetto

Buster racconta la vita e l’arte di Buster Keaton, icona del cinema muto e maestro della comicità fisica. Una biografia a fumetti che esplora le sue luci e ombre, tra malinconia e poesia visiva, con una riflessione profonda su empatia e resilienza.

Ho sentito parlare di questo volume nei miei ascolti pomeridiani di RadioTre lo scorso 20 agosto.

Ho sentito parlare di questo volume nei miei ascolti pomeridiani di RadioTre lo scorso 20 agosto.

Al di là della mia passione per i fumetti e per le biografie, al di là delle splendide monografie di personaggi del cinema già passati su queste pagine, come Stanlio e Ollio e Charlie Chaplin, mi ha molto incuriosito l’intervista con Andrea Fontana, autore del testo.

Curiosità che ha trovato in parte risposta nella postfazione del libro, in cui l’autore racconta della lunga genesi e della difficoltà di portare sulle pagine un personaggio come Buster Keaton, che pur essendo famosissimo come comico, in realtà non rideva molto, anzi, aveva l’appellativo di faccia di pietra.

Un’altra cosa che mi aveva incuriosito era il discorso del colore rosa utilizzato da Ilaria Palleschi, già incontrata nel nostro sito, per rompere (pochissimo) i toni di grigio. Un colore delicato che sembra poco significativo.

Il volume ha in primis la prefazione di Maurizio Nichetti, che per quelli della mia generazione è il protagonista di TV e cinema nei primi anni ’80 (Rataplan, Ho fatto splash!), ma anche come personaggio, sia in carne e ossa che disegnato, per Bruno Bozzetto.

Nichetti ha fatto spesso della fisicità e del collegamento viso-corpo un elemento essenziale della sua comicità, ed è passato dal cinema fatto di soli attori a quello moderno fatto anche di computer grafica e tecnica mista, come in Volere Volare). Due elementi in comune con Keaton, che è passato dal palcoscenico con i suoi genitori, in cui usava il corpo per far ridere, in contrasto con un approccio sempre serio, al cinema muto e poi al sonoro.

Anche nello sguardo di Nichetti ho sempre trovato una punta di tristezza, che forse serve a rendere la propria comicità più attendibile. Ilaria Palleschi riesce a mettere negli occhi grigi di Buster lo stesso velo.

Come dice Nichetti nella prefazione: «I suoi film ci hanno deliziato, ma la sua vita privata non era mai stata approfondita e analizzata così bene».

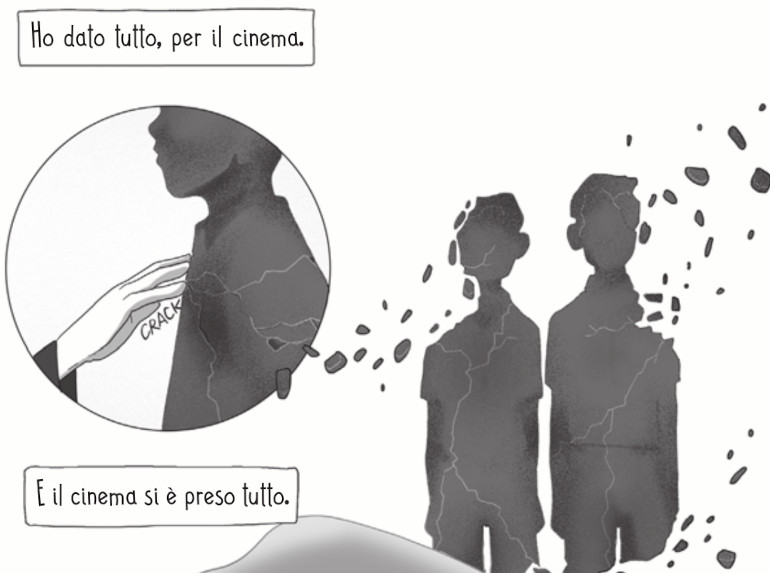

Come per altri comici, anche di quelli raccontati a fumetti, un lavoro dedicato a far ridere le persone spesso nasconde una vita difficile.

E sulla loro realtà c’è spesso poco da ridere, per questo va trattata con delicatezza ed è per questo che Fontana, per sua stessa ammissione, ci ha messo anni a portare a termine questo lavoro, mettendo insieme la biografia e la filmografia, raccogliendo le informazioni dai libri, dai film, ma anche dalle tracce interstiziali del cinema di Buster Keaton.

La migliore delle recensioni della sua opera, e forse anche la chiosa sulla vita del comico, l’ha scritta nell’ultimo paragrafo della postfazione proprio Fontana, che non trascrivo perché merita di essere letta dopo aver finito il fumetto.

La sensazione è che l’autore abbia scavato dentro il cinema e dentro la mente di Keaton, quasi entrando in simbiosi con entrambe.

Nel libro si intersecano la vita e l’opera dell’attore e regista americano che, per citare Charlie Chaplin (pag. 144) «ci ha insegnato che uno scivolone può essere anche una bella cosa. E che allo scivolone segue un gesto essenziale, cruciale. Quello più importante di tutti. Rialzarsi».

Nel libro si intersecano la vita e l’opera dell’attore e regista americano che, per citare Charlie Chaplin (pag. 144) «ci ha insegnato che uno scivolone può essere anche una bella cosa. E che allo scivolone segue un gesto essenziale, cruciale. Quello più importante di tutti. Rialzarsi».

Keaton ha fatto questo nella sua vita, è spesso scivolato, assai più malamente che sul palco, nella salute mentale, nelle relazioni familiari, in ultimo anche nell’affrontare il passaggio dal muto al sonoro. Ma alla fine si è rialzato, a volte anche poco prima che l’arbitro designasse il KO.

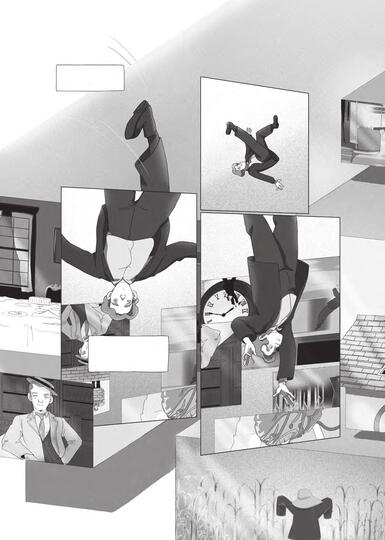

Dal punto di vista grafico, è anche banale parlare del taglio cinematografico dell’opera. Non potrebbe essere altrimenti. Ai due piani, della realtà e della finzione cinematografica, si aggiunge anche il piano di quello che accade nella testa di Buster. Perché anche quando il punto di vista sembra esterno, c’è sempre la sensazione che lo sguardo sia quello del protagonista.

Forse proprio grazie agli inserti rosa, che sembrano messi lì da chi sta raccontando la storia, o forse scaturiscono dal personaggio stesso a sua insaputa.

Rosa che perde un po’ di luminosità e acquista in saturazione quando diventa quasi rosso per raccontare il momento felice dell’amore.

La gabbia risente di questi passaggi. Quando uno dei tre piani è preponderante, è più regolare, ma spesso i tre piani si intersecano e si scambiano e questo viene vissuto graficamente prima nella disposizione delle vignette e poi nel loro contenuto. Quindi sono le splash page a segnare il passo, a far trattenere il fiato al lettore, mentre a volte si ha davvero la sensazione di piani geometrici diversi che si intersecano in uno spazio quasi più che tridimensionale.

E anche il contenuto delle singole vignette a volte non è piano.

Altre volte invece le riquadrature sono lineari, quando raccontano pezzi di storia. E i personaggi sono spesso soli, con poco sfondo e pochi oggetti. Raramente è l’esterno a contare, molto più spesso sono le persone e la loro intimità. Tranne quando l’ambiente è importante, ad esempio l’applauso tributato a Keaton in occasione del Premio Oscar alla carriera. Molto più dettagliati sono gli ambienti mentali, quei sogni di cui Andrea Fontana parla nella postfazione, che erano nella mente instabile del protagonista e che sono venuti fuori nelle sue opere. Ma anche quando la realtà si trasfigura nel gioco della pellicola, anche lì i dettagli si arricchiscono.

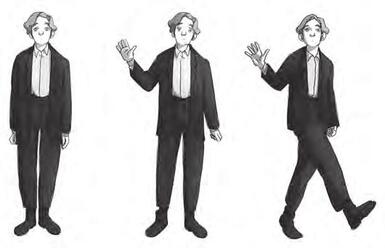

Il tratto di Ilaria Palleschi è molto delicato, pulitissimo, a volte fa pensare a un manga, specie per le facce prive di qualsiasi ruga o linea di espressione, forse collegabili anche alla faccia di pietra di Keaton.

Ma qualcosa lo tiene sempre in qualche modo “ancorato” alla nostra occidentalità. Forse alcune espressioni facciali, che mantengono il realismo anche in situazioni parossistiche. Oppure nel taglio estremamente cinematografico di alcune pagine.

Sono gli occhi, grigi, a parlare nei disegni, in modo delicato e potente.

Il colore rosa contribuisce a questo senso di delicatezza. Serve a vedere in profondità nella vita di Buster Keaton, che non sembra possa essere permeata dal sogno, per un bambino che si rotolava sui palcoscenici senza ridere mai, che ha affrontato il disagio mentale e i dolori nelle relazioni.

Ma che alla fine è riuscito a trovare una sintesi.

George Méliès disse: «Nel cinematografo la parola non è niente. Il gesto è tutto.

Questo concetto l’ho reso assoluto. Mi sono trasformato in esso. Mi sono trasformato in gesto.

E siccome ero il demiurgo di ciò che creavo, dell’illusione che proponevo, ho ribaltato la realtà stessa».

Titolo: Buster

Testi: Andrea Fontana

Disegni: Ilaria Palleschi

Editore: Tunué

Collana: Prospero’s books

Data di uscita: 13/2/2025

Formato: 16.8×24 cm, cartonato

Pagine: 180

Colore: Toni di grigio + rosa

Prezzo di copertina: €19.90

ISBN: 9788867906215